古代一件衣服到底有多貴?

還記得那個悲傷的童話故事嗎?

沒帽子戴、光腳沒鞋穿,衣衫破爛的賣火柴的小女孩在全城歡慶的圣誕夜里凍死了。

對于窮人而言,過冬就是在渡劫,無論在西方還是在中國。

“朱門酒肉臭,路有凍死骨。”“竹柏皆凍死,況彼無衣民。”

唐時一場大雪,讓京城每天凍死人“日以千數”。

即使在100年前的民國,寒冷仍與饑荒、瘟疫一樣被看作嚴重天災。

1930年申報報道:綏遠凍死大批貧民。

1930年1月《大公報》報道:“西北方面,今年奇寒冷,凍死的災民數以萬計。”

為什么沒有衣服穿?因為布料貴,衣服貴,遇到災年則是貴上加貴,缺少御寒衣物的窮人只能活活凍死。

在生產力水平低下的漫長歲月里,普通民眾沒衣服穿光屁股的大有人在。

作家周立波的小說《暴風驟雨》中的主角趙玉林,全家只有一條褲子,只能輪換著穿出門,有時候甚至趁人不注意光屁股出門干活。

過去衣物到底有多貴呢?

據多方記載,晚清時棉花每斤大約300文,一件棉衣若用兩三斤棉花,需 600-900 文左右。此外,布匹也是重要成本,一尺棉布均價 35 文,一件棉衣需 7 尺布,布料錢約 245 文。再加上手工費,綜合來看,一件普通棉衣的制作成本至少需一兩五錢銀子。

一兩五錢銀子什么水平?

明清時期,城市中的一個普通人每月大約能賺到一兩銀子。收入最低的是給東家干活的長工。在經濟發達的江浙地區,一個長工平均一年可得6-8兩白銀,在陜西、山東、湖北等地區可得4-6兩白銀,而在甘肅、廣西、貴州等地區,只能得1-3兩白銀。

這就是說,普通人要買一件棉衣,至少要干一個半月,多則幾乎要一年。

直到20世紀50年代,中國北方一個五口之家,仍需要60天的艱苦紡織勞動才能生產出足夠的衣服來滿足最基本的生存需要。

衣物的珍貴,主要是因為傳統手工作業效率低下,耗時耗力。

皇上穿的雕龍秀鳳的奢侈品就不說了,綾羅綢緞這些高級貨也不說了,就說普通的御寒棉衣吧。

做一件棉衣,從紡紗、織布、染色,再到手工裁剪和一針一線縫制,每一個環節都需要消耗大量工時,所以極其珍貴,不會像現在一樣輕易丟棄,只會補丁疊補丁,代代相傳。

但傳統手工作業時代,無論多么拼命,效率始終都是有限的。

漢朝《孔雀東南飛》里描述女主人“雞鳴入機織,夜夜不得息。三日斷五匹,大人故嫌遲”,三日斷五匹布已經是相當快的速度,但還要被刁難嫌太慢。

《嘉善縣志》記錄了江南地區婦女的紡織工作:她們勤奮紡織,從早做到晚,一個月常得四十五匹布。

浙江《海鹽縣圖經》記載了明清時期的紡織工作效率:紡者日可得紗四、五兩,織者日成布一匹。

翻譯一下就是:手工紡織,一天可紡大約200-250克紗,能織大約13米布。

手工作業效率有多低,對比工業革命后的紡織生產效率就知道了。

自從18世紀工業革命以來,機器工業席卷全球,紡織效率飛速攀升。

在18世紀的印度,紡紗工要耗費5萬小時來紡100磅的原棉;1790年,憑借有100支紗錠的“騾機”,英國紡紗工僅需要1000小時就能紡出相同數量的紗線。到1795年,憑借著水力紡紗機,英國紡紗工僅需要300小時就能完成。1825年后,利用羅伯特的自動“騾機”,時間縮短為135小時。僅僅在30年中,生產力提高了370倍。

效率提升使得紡織品價格大幅下降:18世紀80年代早期,一件細平布的價格為每件116先令,而50年后相同的細平布價格降為28先令,僅為之前的四分之一。

而兩百多年來,從水力驅動到蒸汽驅動、電力驅動,再到如今的智能化驅動,產業生產從來沒有停止過進步與發展,這其中的關鍵是機器設備。

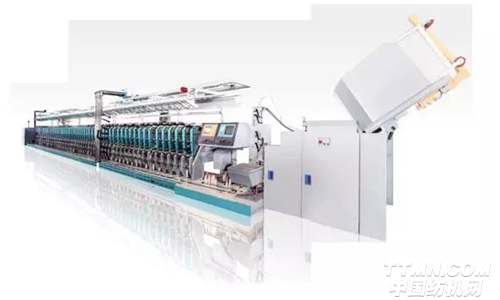

今天,從紡紗、織布、裁剪到縫制,全部實現了自動化智能化生產,效率與工業革命早期又不可同日而語。

據報道,一臺粗紗機每天可處理3-5噸棉花原料,一臺細紗機每天可生產1000-5000公斤紗線。

一臺織布機每天可生產2000-4000米布,高端的可超過4萬米。

現代智能化服裝生產線,最快18秒下線一件成衣,127秒下線一件羽絨服。

生產力的顛覆性飛躍惠及全人類,使衣物的價格變得極其低廉,缺乏衣物而挨凍的歷史一去不復返。回首往昔,方能深刻體會當下生活的難能可貴。感恩這個偉大的時代,讓我們告別了衣不蔽體、嚴寒奪命的困苦歲月。

推薦企業

推薦企業-

面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是

-

經編未來 無限可能

-

云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維

-

印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機

推薦企業

推薦企業

推薦企業

推薦企業