年營收5200億,在“產能過剩”的行業干出兩個世界第一,世界500強魏橋的內核:不斷追逐先進生產力

大規模擴張和跨行多元經營,通常被認為是企業滅亡的兩大元兇。

但這條法則對魏橋創業似乎不太成立。

在30多年時間里,魏橋逆流而行,從紡織業跨界到鋁業,將兩個公認的“產能過剩”產業做成兩個世界第一。

早在2003年,集團旗下魏橋紡織便已成為全球規模最大的棉紡織企業;2014年,魏橋成為全球最大鋁產品生產商。

從10多年前開始,魏橋就開始上榜各種品牌排行榜,今年也不例外:

10月份發布的2024中國民營企業500強名單,魏橋以5200億營收位列第9,與阿里巴巴、華為、騰訊、比亞迪等一眾家喻戶曉的明星企業并肩,只是魏橋這個名字要低調的多。

12月12日公布的《世界品牌500強》名單,魏橋位列第402名,連續第6年上榜世界品牌500強榜單。

不管從何種角度講,魏橋都可謂中國企業的奇跡。

因為三十年多前,魏橋還不過是一個員工不過百人、資產不過百萬元、利稅僅有50多萬元的小油棉加工廠。

以熱電為紐帶,魏橋將看似風馬牛不相及的紡織和鋁業建立起了千絲萬縷的聯系。

但它到底是如何在競爭異常激烈的兩個“紅海”產業殺到頂峰的?有什么過人的經營秘訣?

先人一步改造傳統制造業 不斷提升生產水平

縱觀魏橋的發展歷程,其實并沒有多么高深的戰略導向,而是一直堅持一項樸實的發展理念:不斷提升生產力,將不可能變成可能。

此前,魏橋集團創始人張士平一直將做企業比作賣菜,認為再大的企業都和賣青菜是一樣的,無非“低買高賣,中間不浪費”。直白來講,就是降低成本和提升效率。

降低成本、提升效率,用當下的話來說,就是不斷發展新質生產力。

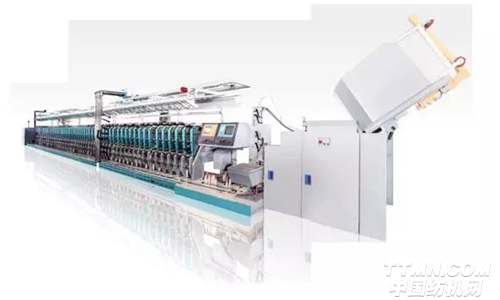

早在80年代開始,魏橋就先后投入了45億元用于引進頂尖紡織設備,這是魏橋提升生產力的開端,為此后大規模發展奠定了基礎。

而現任董事長張波的理念一脈相承,他認為,從量到質的道路上,利潤增長僅是表層,內核是生產水平提升。無論是棉紡織還是鋁業,都沒有什么秘密,“只不過是你能不能先人一步,敢不敢投入。”

近些年,魏橋一直在用數字化、智能化、自動化等科技手段,改造傳統生產線。

2016年,魏橋紡織上線了第一個智能化工廠。據了解,魏橋紡織上線的“紡織+AI”人工智能工廠,生產線上安裝了15萬個傳感器,保證各色設備運轉有序。

高科技的介入改變了傳統生產模式,隨處可見的機器人,有力促進了產業轉型升級。如今,魏橋紡織智能化工廠的用工人數,僅相當于10年前傳統生產模式下的10%。

嚴控成本,深挖管理效益

除了設備投入、數字化升級,魏橋還不斷在成本控制方面下功夫。

在魏橋內部,有一句口號叫“干毛巾要再擰出一滴水”。魏橋因“嚴格管理”而出名,如何還能額外再“省”?答案是不斷優化生產工藝和工作機制,將成本壓縮到極致。

將成本壓縮到極致,其實是尋求最佳的資源組合和運營極致,構建最佳的運轉機制,讓設備運作、人員、部門溝通、市場流通效率都達最大化。

這看似簡單的道理,蘊含了工藝創新、技術進步、經營智慧和管理藝術的深度融合。魏橋在這一領域,無疑樹立了行業典范。

在魏橋創業,創始人很早就承諾為自己的員工實現“家有所居、老有所養、病有所醫、子女有學上”。魏橋不但自建了門診醫院、幼兒園及學校等等公共設施對員工低價開放,將房子以極低價售予工人,確保每位員工都有穩定的居住條件。

魏橋的每一項投入,無論是先進的設備、數字化改造,還是為全體員工構建穩固后方,背后都體現了高效能與高回報的統一。

這正是追逐先進生產力的目標所在:構建一個企業、供應商、消費者、員工多方共贏的生態圈。

魏橋的發展,不僅是對先進生產力的追求,更是對和諧共生企業文化的深刻體現。

推薦企業

推薦企業-

面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是

-

經編未來 無限可能

-

云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維

-

印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機

推薦企業

推薦企業

推薦企業

推薦企業