國內棉紡織行業有哪些分化趨勢和相應對策?

目前,國內紡織行業有中小企業23萬家,規模以上企業3.7萬家,產品同質化程度較高,廠商數量多,單個公司規模小,市場壁壘低,屬于完全競爭市場。近年來,在產業結構大調整的環境下,原有生產模式難以為繼。一方面,隨著中美貿易戰摩擦不斷,棉紡織產業向東南亞轉移,另一方面,隨著供給側改革的推進和環保的壓力,企業加速對生產設備的升級改造,環保投入增多,一些中小企業被迫選擇“離場”, 新常態下紡企優勝劣汰趨勢將會加劇。

2018年與2017年相比,我國紗線產量下降7.3%,銷售收入和利潤總額分別上漲了6.8%和8%,紗產量降低而銷售收入和利潤在增長,說明紗的品質在提升,我國紡織工業從量的擴張到質的提升階段,轉型升級、發展創新將成為主旋律。新常態下棉紡行業必將經歷從結構過剩、競爭激烈到優化再平衡的過程;行業從資本的投資驅動、杠桿效應轉向產品技術創新驅動。

1 目前我國紡紗企業面臨的挑戰

紡企經營成本高:紡織企業設備耗電量大,電費普遍較高,用工成本較高,環保改善成本持續增加,粗放式的發展模式不足以支撐行業發展的可持續性。

產品結構存在問題:同質產品過剩與特殊產品供不應求并存,一些優質產品、高檔面料等主要依靠從發達國家進口,而技術含量一般的產品又受到后起發展中國家的出口威脅,新產品的開發明顯跟不上紡織工業的發展,致使紡織生產滯后于紡織消費,紡織產業的供需結構矛盾突出。

生存能力弱,經營機制創新弱:主要以廉價的勞動力和豐富的原料供應來支撐、科技投入不夠、技術裝備落后、創新能力不足、勞動生產率不高。多是產品同質化經營、少差異化經營,還沒有形成完整的產品經營體系,缺乏品牌意識,缺乏創新意識,抗風險能力弱。

2 棉紡行業的分化趨勢

趨勢一:淘汰落后產能,設備舊、成本高、資金緊、環保差的企業遲早退出市場,產業集中度進一步提高;

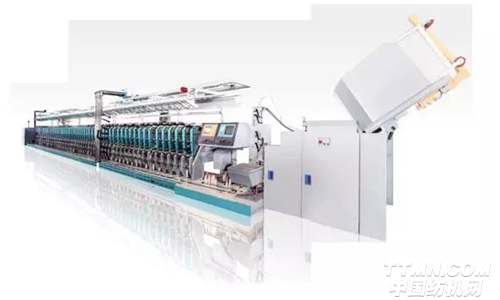

趨勢二:設備升級改造,管理提升,降本增效,產品結構調整,中高端產品成為主流,精細化生產,提高利潤率;

趨勢三:產業鏈的延伸,新產品的研發,技術的創新,由低利潤區走向高利潤區。

3 對不同企業的建議

優勢企業:加強企業管理,實施技術創新,加大新工藝新技術開發應用,加強產品營銷和售后服務。

一般企業:通過設備升級改造,提高產品檔次與附加值,加強與優勢企業合作,實現共贏。

劣勢企業:實施轉型、轉產改造或退出,投資自身熟悉的項目,實行差異化競爭,經營自身具有技術優勢和營銷特長的產品。

隨著國際國內環境的變化,引起棉紡紗企業經營戰略措施的調整,加強企業管理,實施技術創新,加大新工藝新技術開發應用,加強產品營銷和售后服務,企業只有通過提升自己的市場競爭能力才能在競爭中立足。

推薦企業

推薦企業-

面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是

-

經編未來 無限可能

-

云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維

-

印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機

推薦企業

推薦企業

推薦企業

推薦企業