噸紗用工高于0.7的紡織廠,未來必死無疑!看完準備裁員!

噸紗用工=總用工人數/每月總產量!

舉例,某紡廠總用人350,月產量500噸,那么其噸紗用工就是350/500=0.7。

這個數字直接關系到生產成本,每噸紗中,工資成本是多少?不可不察!

現在國內紡廠,一個不好不壞的數字,大概是0.55-0.65之間,好的紡廠能夠做到0.4-0.45,甚至一些紡廠,實行兩班兩運轉的,做到了0.3以下。

而一些差的紡廠,數據就夸張了,0.75-0.85,甚至更高,都有。

1

綜上所述:

三班三運轉的紡廠,人工水平因地區差異還是比較大的,江蘇地區紡織業林立,同時也是中國經濟最好的省份之一,人工成本直指4000每月以上,其他地區也不會低哪里去,就算最低的地區,加上社保投入,每人每月,很少能夠低于3000了,甚至3500都很少

可能一些紡廠工友看到這里,會說我沒有收那么高啊,你要知道,工廠給你交的保險,是每人每月1000多元左右的,這個你也要算上去。

所以,每0.1的噸紗用人,就是400塊的噸紗成本,全國平均的0.6,那就是每噸紗的用人成本是2400,差的紡廠,可能比平均數字高0.2,那就是每噸成本比平均線多了800元,在市場競爭如此殘酷的今天,這800元的成本,非常難消化,而且,如果對比起一些更好的紡廠,那些做到0.45甚至更低的紡廠,那么就是相差1400元的噸紗成本,我相信,能夠消化這個成本的紡廠,鳳毛麟角。

所以說,噸紗用工高于0.7的工廠,會在以后的市場競爭中,很快的被淘汰!

降低紡廠用工,是紡織企業發展到今天最重要的話題,隨著市場競爭的進一步加劇,用工成本成為侵蝕紡織微薄利潤的元兇,也是行業的共識。雖然現在新建紡廠寧愿花高價購進自動化程度高的設備,但國內還有眾多的紡織企業在用著90年代初甚至更早的老舊設備,這部分企業如何通過設備技改、工藝提升和管理優化達到降低用工的效果,是值得進一步研究和討論的話題。

目前國內也有許多企業如無錫一棉等,能夠在設備不更新的情況下通過一系列管控手段,把萬錠用工降到25人以下,是值得所有企業學習的典型,只有切實降低用工水平,降低噸紗消耗,在未來的競爭中,企業才有生存的空間,才不會被市場無情的淘汰。

2

山東華興集團:減少用工80%

“這是國內首條靠‘云指揮’的紡紗生產線,只要點開Pad上的這個云APP,就能監測自己負責的6臺細紗機1萬多錠的紗線斷頭情況,一旦出現斷頭,APP就能精準顯示到錠位,我就能在3分鐘內趕到處理完畢。”近日,在山東華興集團智能紡車間,值車工劉春霞一邊熟練地操作著Pad,一邊自豪地對記者說。

而以前在老車間,劉春霞只能照看3000多錠,出現斷頭,全靠工人肉眼識別,夜班更是難以發現。斷頭平均處理時間得在10分鐘以上,成紗的質量差些,因斷頭導致的棉紗浪費較多。

現在,紗線斷頭處理這么迅速,得益于山東華興集團實施的“智能化引領”戰略。作為一家成立30多年的傳統紡織企業,近年來企業不斷加快產業改造升級步伐,推動新舊動能轉換。他們開發了智能紡系統,安裝到車間指揮平臺和Pad上,啟用“云指揮”紡紗。 “云指揮”實現后,點燃了“三把火”:廢棉量減少90%,成紗質量進一步穩定提高,年成紗銷售額增加近2000萬。車間主任趙鳴興奮地告訴記者,“‘云指揮’紡出了‘金紗線’。“

“云指揮”的啟用,使在這個10萬平米的廠區里,從每天20噸的原材料到紡出1萬多筒的成紗;從最開始的清棉,經過10道工序直至筒紗碼垛入庫;從每天工人調度到月底員工福利待遇核算都能在車間云指揮平臺進行統一協調。在云指揮臺前的LED大屏的20個分區上,分別實時顯示著紡紗的多道工序,生產狀態和員工調度在LED大屏上一目了然。

一根長達12萬米筒紗線實現了生產過程的透明化,一個2萬平米的大車間也實現了管理的精細化。生產過程中,各傳感器能將車間的溫濕度和紡紗中的數據及時采集上傳到云指揮平臺進行分析。設備調試員趙勝利說,“根據云中心提供的大數據,讓我們告別了傳統紡織行業僅靠經驗指導生產的時代。”談到“新上任”的“云指揮”,趙勝利風趣地告訴記者,大家還是擁護“新領導”。

“我們把很多數據收集起來,通過云計算,讓數據‘說話’來‘指揮’我們的生產和管理。”趙鳴在云指揮平臺電腦上打開一份數據表格補充道,“這個表里每噸成紗的各類信息都列了出來,平臺還能自動生成每位值車工的生產效率表,作為績效考核的依據。”在智能紡車間,生產效率大幅提高,用工量比傳統車間少近80%。

一條靠“云指揮”的生產線,不僅紡線質量得到了保證,還省去了傳統勞動密集型企業的人力成本,讓越來越多的紡織同行來華興智能紡車間向“云指揮”“取經”。采訪時,記者正遇到鄒平魏橋的一家棉紡公司前來參觀,該公司工程師告訴記者,“華興剛開始上智能紡的時候,業內都認為不值當,大不了多招工,花這么多錢去研發那系統干啥,但現在市場需求偏弱,人力成本上升,紡織行業已進入微利時代,華興的動能轉換,智能化發展看來走對了。”

而在紗線的另一頭,是3400多里外的廣東省廣州市創興服裝集團有限公司。在該公司的織布車間原料庫里,山東華興集團提供的每筒成紗上都附帶有二維碼,工人只要用手機掃描一下二維碼,關于這筒紗的各類信息就會出現在“掌中”。更先進的是,客戶不僅能通過二維碼了解成紗信息,還可以實時通過華興智能車間的云中心了解自己訂單的進度和成紗的質量情況。

趙鳴對記者說,“車間的‘云指揮’還得再加把勁,我們計劃增加云APP的導航功能,讓Pad根據各臺細紗機斷頭情況緊急程度,自動導航值車工先去處理較緊急的斷頭。”

3

浙江萬舟紡織:

萬錠用工20人,一米布漿紗成本6分錢!

浙江萬舟紡織有限公司(浙江佳而美紡織有限公司、浙江蘭棉紡織有限公司)是目前浙江省最大的棉坯布生產企業。專業生產棉紗,各種高支、高密服裝面料、高檔彈力棉面料,年生產能力達2億米。

徐建忠發動全公司人員每人都要創新,包括公司對小發明都將給予一定的獎勵政策,包括去年我們漿紗改造,一米漿紗成本要一毛三分錢,但是我們通過技術改造創新以后,一米布的成本只要六分錢,節約了一半多。

做強中間,拉長兩端,實行科技創新和產品升級,實現機器智能化和技術集約化,不斷提高生產效率,這是萬舟紡織轉型升級的重要途徑。現在,蘭棉紡織有限公司、浙江佳而美紡織有限公司、浙江萬舟紡織有限公司三駕馬車齊驅,萬舟紡的紗供應給蘭棉和佳而美,增強兩家紡織企業產品的穩定性,拉長產業鏈。目前蘭棉和佳而美每年總計生產2億米布,占整個蘭溪出產量的1/10左右。

徐建忠介紹,我們以前紡紗一萬紗錠,要用工一百人左右,現在我們紡紗用工一萬紗錠27個人就可以了。所以我們在設備轉型方面花了巨資,不斷投入巨資來改造提升我們的設備。

4

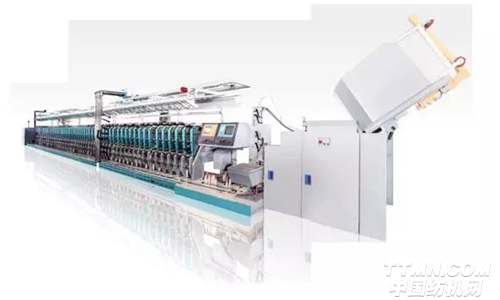

經緯紡機:

22臺車的紡織車間,細紗工只有3人

工序長、控制環節多、能耗大、用工多、勞動強度大、毛利率低等特點,是眾多紡紗企業面臨的困局,而用工成本大幅度上升和招工難并存的局面已經成為影響紡織企業競爭能力的最大因素。與此同時,美國、德國等發達國家已經確立了用智能制造技術使紡織工業回歸的發展戰略。多次完成國家重大紡機研究試驗和技術服務任務的經緯紡織,根據工信部的相關要求,“十二五”期間展開了“棉紡數字化車間”項目的試點。2.2萬錠規模的智能紡紗車間于2015年投入使用,標志著規模龐大的紡織企業將走出一條以智能化技術裝備為支撐的轉型發展之路。

設備比人多,這是走進“棉紡數字化車間”最直觀的感受。紡機一列列排開,原先擋車工來回奔波于機械間的忙碌場景不見了,呈現在眼前的是每個擋車工站立在一臺紅色電動車上,按照電動車上安裝的IPAD 指示,開車前往斷線的方位,快速將線頭接上。車間另一頭,兩個機械手將紡紗成品一個個打包進袋。“22臺車的紡織車間里,細紗工只有3個人,用工不足原來的三分之一。”車間調度員張紅芹說,智能車間和原來的生產環境大不一樣,不僅生產質量大大提高,而且工人的效率明顯提升,工作情況和進度顯示在車間電子大屏上,可以及時查漏補缺。

“‘棉紡數字化車間’極大解決了用工問題。”企業綜管部部長路元江坦言,之前車間工人每年都有20%左右的流動,自數字化車間投運后,基本沒有出現人員流動。棉紡是紡織行業最大的組成部分,使用棉花和棉型纖維為加工原料,通過混合、梳理、牽伸、加捻、卷繞等紡紗工藝過程,為后道工序提供紗線。數字化車間里的成套設備把多個傳統工序通過自動化、連續化、數字化技術集成為一個智能化的整體進行管理,各項生產工藝數據實現自動采集分析。

如果你以為萬錠用工20人已經是極限了,

那就大錯特錯了!

5

新疆利泰:

萬錠用工4人!!

利泰近三年投資規劃:

2016年,庫爾勒二期100萬錠項目、奎屯二期80萬錠項目將分別于4月18日和4月28日開工建設;

2017-2018年,利泰將分別再投200萬錠。至2018年,利泰絲路項目將達到700萬錠規模,預計當年可實現銷售收入200億元,凈利潤率約10%。

2018年,太倉利泰將建成利泰集團總部,在完善總部功能的基礎上,著力打造文化傳承與創新基地;這里將建造博物館,全面展示利泰紡織業歷史及演變進程的文化展示中心;同時將建設創意工場,成為全國紗線、面料、服裝等相關紡織產品的創客孵化基地。

另外,太倉利泰還將建成一家產能5萬錠、萬錠用工4人的示范性智能工廠。

推薦企業

推薦企業-

面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是

-

經編未來 無限可能

-

云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維

-

印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機

推薦企業

推薦企業

推薦企業

推薦企業