前言

在人類的生活空間中存在著無數的微生物,僅人體上半身皮膚上有50~5000個/m?2的微生物〔1〕,它們從汗水和其它分泌物中獲得營養進行著生長、繁殖、死亡的新陳代謝。這些微生物中有大量的致病菌,可以直接使人體發病,也能落在衣服、鞋帽、被褥及其它日用紡織品上,再轉移到適合繁殖的人體部位而引起疾病。因而賦予紡織品一定的抗菌性能,無

疑是消除了細菌傳播的一個重要途徑。

細菌對紡織品本身也產生一些不良的作用,如:它們代謝過程中常產生羥基乙酸、檸檬酸、草酸、乳酸、酯酸、硅酸及一些能附著于織物的色素,使紡織品外觀產生一定的變化,機械性能下降、著色,變色甚至產生難聞的臭味。因此,為提高織物的服用性能及人體的健康水平而進行的抗菌織物的開發越來越受到人們的重視。

人類對抗菌紡織品的研究已有很久的歷史,美、日、英、法、瑞士等國都進行過抗菌纖維、織物的研究,如美國用DC-5700整理的織物;日本東洋紡、敷島紡等二十九個廠商生產抗菌產品,包括襪子、內衣、運動服,室內裝飾品、抹布、手套、帳蓬、美術畫布和鞋料等〔2〕。

我國一些單位已開始致力于抗菌纖維、織物的研究,并開發了一些產品。但在品種、數量、功能及質量上,尚不能滿足日益增長的需要。因而開發抗菌效果好,使用性能強的產品具有廣闊的前景。本文利用織物后整理工藝,開發了一種抗菌織物,經測試抗菌效果、透氣、透濕性均良好。

2.抗菌織物的制備

2.1.藥劑

抗菌劑CP及ZP:不溶于水的無機微細粒子,無毒、無刺激性。系自制的試劑。

粘合劑:白色乳液,略帶藍色熒光,低溫自交聯、自增稠,含固量30%左右。

2.2.整理漿液的配制:

(1)抗菌劑加水,加適量分散劑,高速攪拌,并逐漸加水,逐級分散備用。

(2)燒杯加1/2水,然后逐步加入粘合劑,輕輕攪拌。

(3)燒杯中加入配好的抗菌劑,并加入剩余的水,充分攪拌,調節pH=8~9,補充需要的水。

2.3.整理漿液的配方:

CP+ZP 5~10克

粘合劑40~60毫升

分散劑適量

水適量

總量1升

2.4.試驗織物:

普通棉布、滌棉、腈綸

2.5.制備工藝:

浸軋(二浸二軋,軋余率80%)→預烘(80℃)→焙烘(100~120℃,5min)。

3.性能測試:

3.1.抗菌性測試:

3.1.1.抗菌效果檢測指標菌種:

大腸桿菌;中科院微生物研究所

金黃色葡萄球菌;北京朝陽醫院提供

綠膿桿菌;北京朝陽醫院提供

3.1.2.測試方法:

(1)首先配制固體培養基,然后連同各種刷洗干凈的儀器高壓滅菌。

(2)將菌種接種培養,挑取培養基上已生長的數個菌落。放于盛有無菌性生理鹽水的試管中,振蕩,并同標準細菌比濁管對照,配成3億個/mL的菌液,然后逐級稀釋成3*10?5個/mL菌液備用。

(3)將整理及未整理空白棉樣品,剪成2.5cm?2大小,并貼于培養皿中經冷卻的固體培養基上,如圖,用刻度滴管分別取0.02mL菌液(濃度3*10?4個/mL),滴加于培養皿中整理及未整理布樣上,隨即滴加一薄層冷卻到45℃左右的固體培養基,將培養皿放于培養箱中于37℃,恒溫恒濕培養24小時,計數試樣上的菌落數。

3.1.3.抗菌性的表征方法:

(1)用測試織物上菌落數目直接表示

(2)用抗菌率表示:

抗菌率=NO-NT/NO*100%

NO:未整理樣品菌落數

NT:整理樣品菌落數

3.2.耐洗性測試:〔3〕

用2%肥皂水或市售洗衣粉,按說明配成洗滌液,將織物放入洗衣機內攪動10分鐘為一次,可洗5,10,15……50次,每次應在清水中漂凈再攪動,然后測定洗后織物的抗菌率。

3.3.透氣性測試〔4〕:按英國標準:BS3424:1973

3.4.硬挺度的測試〔5〕:

參見美國標準5200

剪取一塊254mm*25mm的長方形織物,用膠帶貼在一根3mm厚,19mm寬,310mm長的平板條上,測定從板條頂部到心形園圈的最低點的距離。

3.5.織物透濕性[3]:JIS:620.1982

在用測試樣封口的小燒杯中裝入CaCl2,在一定溫度,濕度下,放置24小時,測定放置前后CaCl2,的吸水量,從而自出單位面積極織物的透濕量。

透濕量(g/cm2·24h)=吸水量/織物面積

4.結果及討論:

以市售白棉、滌棉、腈綸按2.5方法分別進行整理,得整理織物,進行抗菌性及其它應用性能測試。結果如下:

4.1.織物抗菌性及廣譜性

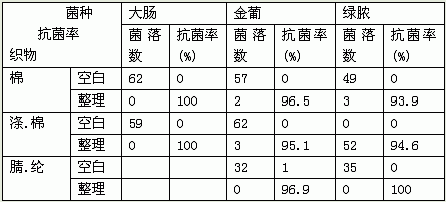

表1.織物的抗菌性

由上表可知,本文制備的抗菌織物不僅具有較好的抗菌性,而且抗菌廣譜性良好。選用的3種菌種,是自然界及人體皮膚粘膜中最常分布之種類,金黃色葡萄球菌是無芽胞細菌中抵抗力最強的致病菌,可用作革蘭氏陽性菌的代表;大腸桿菌分布廣泛,可作為革蘭氏陰性菌的代表;綠膿桿菌也是一常見的致病菌。因而選用以上三種菌作為代表菌種,基本上可反映織

物抗菌的廣譜性。

本文使用的抗菌劑CP及ZP無機微粒子,被整理到織物上后,起抗菌作用的主要是CP及ZP當中的金屬離子。有關金屬離子的抗菌機理目前已有研究,有文獻認為〔6〕:纖維表面上吸附的細菌將抗菌劑釋放的金屬離子吸入細胞中,金屬離子同對細菌生存至為重要的某種酶結合,使細菌失去活性,由此顯現出抑制細菌增殖的效果;有的文獻〔7〕則認為金屬離子在抗菌過程中起著催化作用,使空氣中的氧及水中的氧產生負氧離子,負氧離子最終抑制細菌增殖。

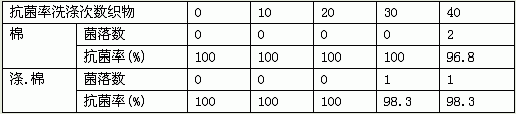

4.2.抗菌織物的耐洗性

表2

相關信息

相關信息

推薦企業

推薦企業 推薦企業

推薦企業

推薦企業

推薦企業