4.1不同工藝對上染率的影響

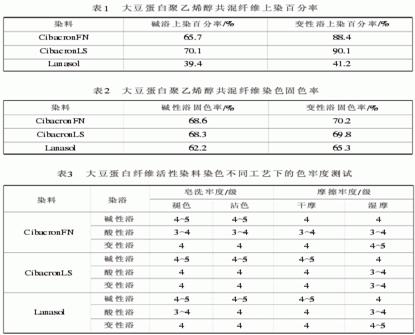

大豆蛋白聚乙烯醇共混纖維上染百分率見表1。從表1可以看出,采用變性浴的染色工藝,CibacronFN和CibacronLS兩種棉型雙活性基活性染料的上染率分別提高23%和20%。這是由于堿性浴上染后的活性染料失活,仍有機會在酸性浴中上染大豆蛋白的大分子,不會造成大量浮色,可以使活性染料的利用率大為提高。與之相比,毛型活性染料Lanasol上染率雖有提高,但效果不佳,這主要是由于大豆蛋白纖維中蛋白質只占20%,含量低,并且以海島式分布在聚乙烯醇中間。唐人成等也發現毛用活性染料Lanasol染色效果不佳。

4.2不同工藝對固色效果的影響

大豆蛋白聚乙烯醇共混纖維染色固色率如表2所示。不論棉型活性染料CibacronFN和LS,還是毛型活性染料Lanasol,采用變性浴染色后,固色率均略有提高。這表明變性浴染色不但提高了染色上染效率,而且也使固色率得到了提高。

4.3不同工藝對色牢度的影響

分別對不同染色工藝下的染色試樣進行皂洗牢度和摩擦牢度測試,結果見表3。從表3中可以看出,與堿性浴和酸性浴染色相比,大豆蛋白纖維經活性染料變性浴染色后具有較好的色牢度。這主要是由于活性染料的結構中具有活性基團,利用活性基團和被染物纖維大分子相應的極性基團反應生成共價鍵結合,所以活性染料的染色牢度較高。

5結論

大豆蛋白纖維是由大豆蛋白與PVA共混紡絲形成的。聚乙烯醇為連續相,大豆蛋白為分散相,大豆蛋白隨機分布其中。采用活性染料變性浴染色,CibacronFN和CibacronLS兩種棉型活性染料的上染率分別提高23%和20%,并且有較好的固色率和染色牢度。染棉型活性染料效果較好,染毛型活性染料效果不佳。

參考文獻

[1]王其,馮勛偉.大豆纖維織物摩擦、彎曲和懸垂性能研究[J].棉紡織技術2001(7):22-23.

[2]姜巖,王寶東,王業宏,等.大豆蛋白纖維結構的研究(Ⅱ):聚集態結構[J].紡織學報,2005,26(1):30-32.

[3]吳宏偉,吳立峰.紡織纖維的結構性能[M].北京:紡織工業出版社,1985.

[4]唐人成,梅士英,趙建平,等.大豆蛋白纖維的染色性能[J].中國紡織經濟,2001(6):38-42.

[5]日本纖維性能評價研究委員會.紡織測試手冊[M].張亮恭,譯.北京:紡織工業出版社,1980.

[6]姜巖,王寶東,章歐雁,等.大豆蛋白纖維的結構研究(Ⅲ):共混結構[J].紡織學報,2005,26(2):51-58.

[7]宋心遠,沈煜如.活性染料染色的理論和實踐[M].北京:紡織工業出版社,1981.

[8]侯毓汾,程侶伯.活性染料[M].北京:化學工業出版社,1991.

[9]金咸襄.染整工藝實驗[M].北京:紡織工業出版社,1987.

<<上一頁[1][2][3]

相關信息

相關信息

推薦企業

推薦企業 推薦企業

推薦企業

推薦企業

推薦企業