前處理退煮漂工藝是染整生產(chǎn)的基礎(chǔ)工程�。退煮漂工藝效果直接影響到織物半制品的毛效、白度、強(qiáng)度���、退漿率、棉籽殼是否達(dá)標(biāo),如何提高工藝效果?工藝優(yōu)化的方向何處�����?本期就一些專家的看法����、討論提供給讀者,請參與。

甲:在織造前去需要對經(jīng)紗進(jìn)行上漿處理���,使紗線中纖維黏著抱合�����,紗線表面形成一層牢固的漿膜���,使經(jīng)紗變得緊密且光滑�,從而提高紗線的斷裂強(qiáng)度和耐磨損性,減少斷經(jīng),提高織造效率和坯布質(zhì)量。

經(jīng)紗上漿主要用的漿料有三大類:淀粉(包括變性淀粉)��、聚乙烯醇(PVC)和聚丙烯酸類(PA)漿料��?���?椢锷系臐{料組成與織物品種有關(guān)���,經(jīng)紗的上漿率根據(jù)織物品種�、織機(jī)種類和上漿工藝,一般在5%~15%。上漿對織造是有利的��,坯布上的漿料會沾污染整工作液和阻礙化學(xué)助劑向纖維內(nèi)部的滲透,給染整加工出了難題����。

主持人:染整加工中��,棉及混紡織物第一道濕處理工序是退漿���,退漿效果對練漂��、絲光等后續(xù)染整工藝能否順利進(jìn)行,起到?jīng)Q定性作用�����。

乙:棉及棉混紡織物退漿后��,進(jìn)行去除天然雜質(zhì)及退漿中未退凈的漿料和助劑�,使織物獲得良好的吸水性和潔凈的表觀����,此工序稱之精練(亦稱煮練)。

天然棉纖維中����,除含有90%~94%的纖維素外���,還含有6%~10%的天然雜質(zhì)����,也就是常說的纖維共生物或伴生物。

棉纖維是由角皮層����、初生胞壁���、次生胞壁和中空的胞腔組成。棉纖維中的極薄外層和初生胞壁一起組成棉纖維的外膜��,這層外膜中的果膠像膠水一樣���,將蠟狀物質(zhì)黏結(jié)在纖維中���,使纖維具有疏水性�����,在染整加工中����,阻礙工藝液的滲透。棉纖維中果膠物質(zhì)的含量與棉纖維的成熟度有關(guān)�,成熟的棉纖維中果膠物質(zhì)的含量在0.9%~1.2%間,不成熟的棉纖維中可高達(dá)6%。再者���,棉花產(chǎn)地、品種不同���,果膠物質(zhì)的含量也有所差異�。

棉纖維中的各種不溶于水但能溶于有機(jī)溶劑的雜質(zhì)�,統(tǒng)稱為蠟狀物質(zhì)或油脂蠟質(zhì),主要存在初生胞壁中�����,含量在0.5%~1.3%����。

主持人:棉纖維的角皮層與初生胞壁組成的外膜對精練過程的毛效作用如何呢?

乙:評價煮練效果常用毛效多少為指標(biāo)�,而毛效與潤濕有一定的關(guān)聯(lián)���。

織物浸軋工藝溶液���,溶液與纖維體系的相互作用包括吸附、擴(kuò)散和溶脹三個過程。纖維(織物)表面對水的吸附成為潤濕�����,纖維及織物內(nèi)表面對水的吸附即為滲透�,所以潤濕與滲透實(shí)為同一特性的兩種表現(xiàn)形式,理論上潤濕的量度以接觸角表示(液相、固相和氣相三相交點(diǎn)處作液滴的切線�����,切線與固體平面之間的夾角θ的大小��,實(shí)際上反映了潤濕程度的高低���,一般稱其為液體與固體表面的接觸角�,簡稱接觸角���。)����,一般將θ=90°作為衡量潤濕與否的界限,將θ>90°的情況確定為不潤濕,將θ<90°的情況確定為濕潤,而將θ=0°的情況確定為液體在固體表面的鋪展�����。

純棉纖維是親水性的多孔體系����,吸水快,難以接觸角表示���,但對坯布來說存在“外膜”�,呈拒水性狀態(tài)。良好的浸漬應(yīng)將織物內(nèi)部(包括紗線間�、纖維間和纖維內(nèi))所含空氣在最短時間內(nèi)排除���,代之的工作液僅靠滲透劑(亦稱潤濕劑)尚難以實(shí)現(xiàn)��。為此,必須依靠機(jī)械的浸軋作用,此外�,軋壓還可以使織物的各部位的帶液率趨于均勻�����。有人曾做過浸軋試驗���,軋點(diǎn)壓力為45kgfcm2,織物(坯布)軋余率如下:

一次浸軋51%

二次浸軋78%

透芯微真空液下軋液120%

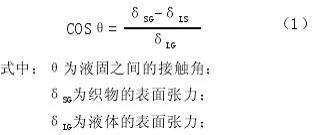

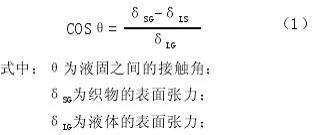

丙:織物比一般固體表面要復(fù)雜得多����,織物中的纖維內(nèi)部及纖維與紗線之間都存在無數(shù)大小不同的空隙��,(稱之為毛細(xì)管),形成了多孔體系��,毛細(xì)管中充滿空氣����。由于棉纖維中天然雜質(zhì)形成“外膜”,以致工藝溶液不易在纖維表面展開�����,更不易滲透到纖維和紗線的空隙中。根據(jù)潤濕的基本方程式——楊氏方程式:

δLS為液一固之間界面張力����。

您所在的位置:

您所在的位置:

編.gif)